4 декабря, по окончании Литургии во Введенском храме города Сосновоборска, Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился к верующим с Архипастырским словом:

— Братья и сестры!

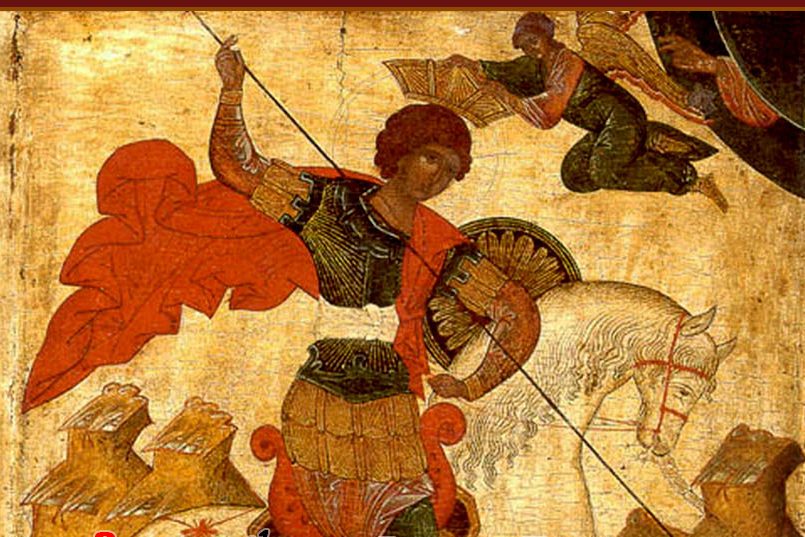

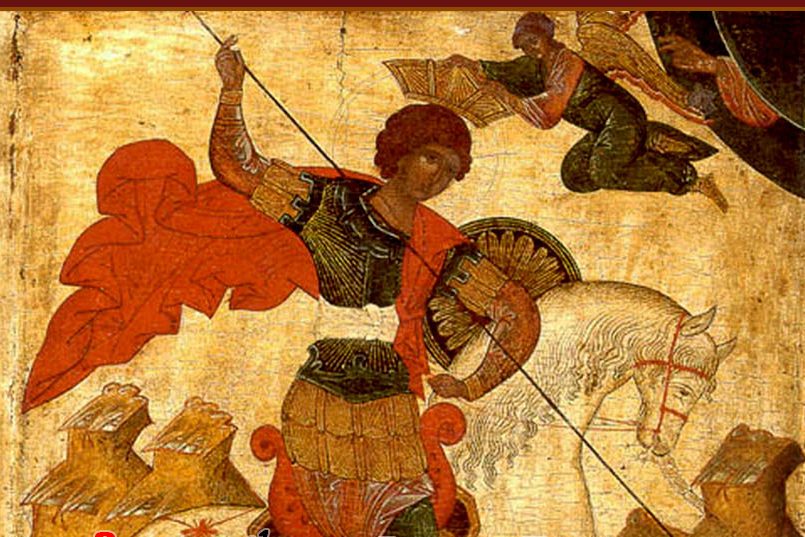

Сегодня воистину удивительный и прекрасный праздник, который раскрывает нам всю любовь Господа и Его заботу о нашем спасении. Но от кого или от чего человек должен спасаться? Конечно же, от греха. А кто носитель и учитель греха? Диавол. Тот, который на заре рода человеческого, когда праматерь Ева и праотец Адам еще были чисты и непорочны в сердцах своих, позавидовал райской жизни людей и вступил на путь борьбы с Господом. И эта борьба продолжается по сей день, и будет продолжаться до второго пришествия Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Главное наставление диавола — это ложь, обман. Об этом и сказал Иисус Христос в Священном Писании: «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). И поклоняющиеся ему стали умножать ненависть и грех. А чтобы грех люди принимали, диавол поучал их самовольничать, учил их развлечениям и удовольствиям. И сейчас продолжается то же самое.

Диавол разделил человеческий мир, посеяв раздор между Евой и Адамом, между Богом и человеком. Но Господь создавал человека для вечной жизни, и каждый из нас обречен на бессмертие. Неважно где: в Райских ли кущах, или в адских безднах. Ни одна душа не погибает. Но смерть этого мира может наступить, если человечество окончательно покорится аду и диаволу.

Вечна борьба между диаволом и Богом за души людские. Но постоянным подспорьем для праведных в ней служит Пресвятая Дева Мария. Сегодня мы вспомянем Введение Ее во храм. Но что же это значит?

Родители Пресвятой Девы Марии долгое время были бездетны и молили Господа о ребенке и, если Бог даст, обещались отправить его жить и служить в храм. И Господь даровал им дочь, которую назвали Марией. В трехлетнем возрасте Она была приведена родителями во храм, где и осталась жить на долгое время. И вот это Введение Пресвятой Девы во храм сейчас и празднует Святая Церковь.

Мы называем себя верующими людьми. Мы каемся, исповедуемся, причащаемся, мы все крещеные, крестим своих детей. Но что это значит? Это значит, что наша вера дает нам духовную чистоту, дает нам Божественное освящение от Духа Святаго. Поэтому мы и ищем покаяния, надеемся на Царствие Божие, на вечную жизнь. И самое, главное, о чем мы не думаем, но это дар Божий: нам открыта эта Божия любовь, благодать, потому что мы ищем очищения.

Но почему же многим это непонятно, даже, порой, нашим близким? Иные вовсе говорят, что мы сумасшедшие. Это потому, что они поклоняются диаволу, осознанно или нет. Ведь сатана — отец всякой лжи — имеет целый арсенал обманов и соблазнов, чтобы привлечь людей.

Дай же нам Бог избежать ловушек, расставленных на нашем жизненном пути врагом рода человеческого. Пусть души наши всегда радуются Господу и обретают крепкую уверенность в своем спасении, которое внутри нас, потому что в сердцах наших есть место для Богоматери и Христа.

Аминь.

Пресс-служба Красноярской епархии